哲學人生筆記 -《政治家》

政治,乃是眾人之事;因此,眾人都可以成為「政治家」。然而,古典精神不存在當代了嗎?「政治家」滅跡了嗎?「政治家」的恭維,在當代已被「政客」的稱謂取代了。

若不以漢語和漢文的口語字義作解;在外語中,日本的政治漫畫故事,還可見到「政治家」作為「仕事人」漢字表述的名詞。在德文的現代口語和文章中,也常以《Politiker》「政客」一詞,表述從事政治的人。

其中之意義,在於政治涉及權力的追逐和掌握、運用,以及眷戀;這是典型的「目的論」;也就是找到「位置」;就是實踐追逐者個人的動機而已;坐上那個「位置」。以「政客」一詞作形容,「客」字有些投宿過夜的「萍水相逢,明日天涯」的流亡或流浪心態,就像熙來攘往的「位置」上的「過客」、「旅客」;客觀地看待,總是讓人少了「忠實感」。

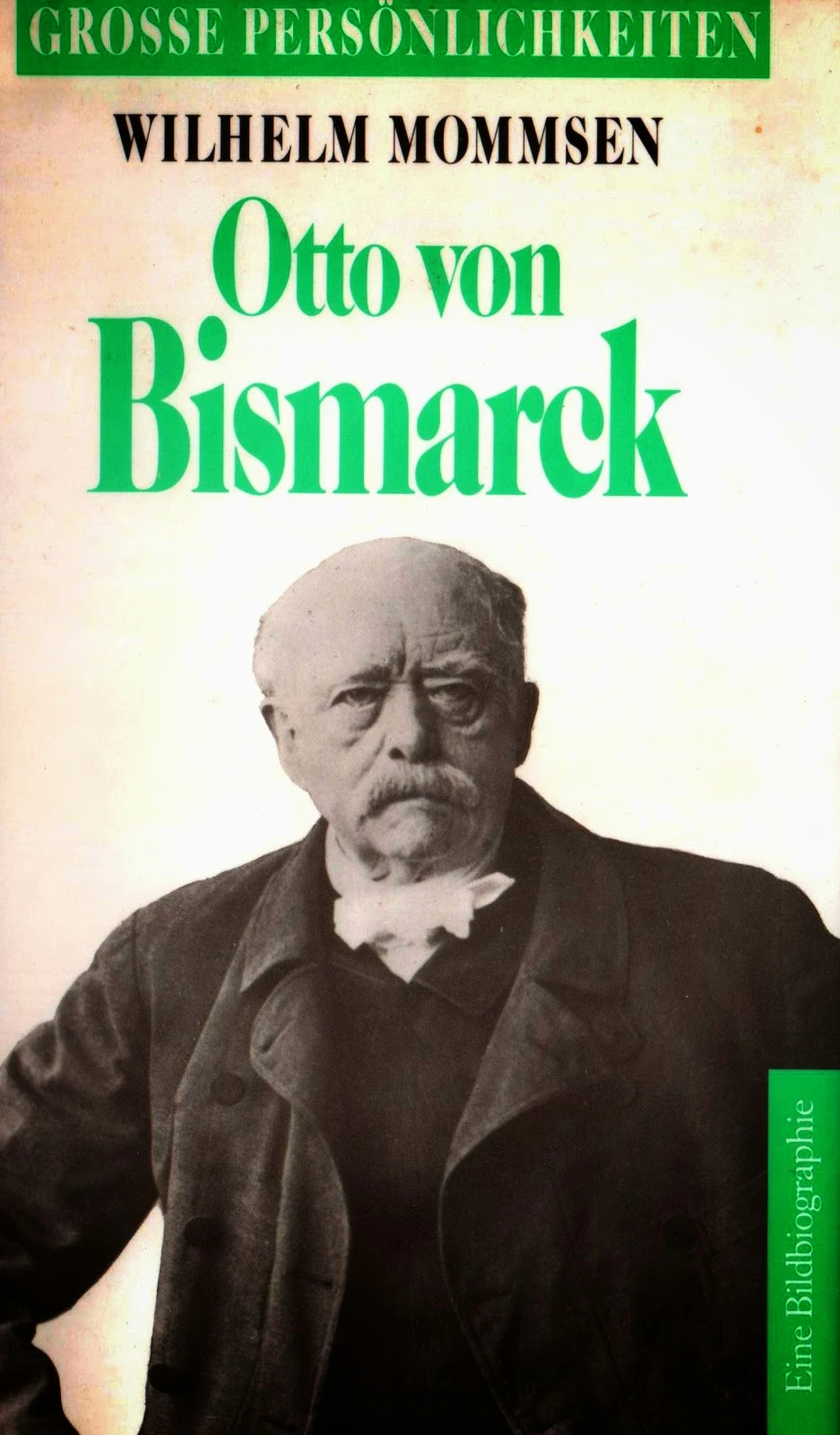

舉德文為例,乃是我讀到「鐵血宰相」「奧圖‧俾斯麥」(Otto von Bismarck) 的傳記;這位「普魯士王國」的宰相,後來成為統一後的「德意志帝國」的第一位總理(Der Kanzler) 。「清帝國」的「總理大臣」「李鴻章」,曾經在德國,於1896年6月份,多次和已退休的「前帝國總理」「奧圖‧俾斯麥」相見會談。

「俾斯麥」,顯然地功業已建,才會讓在位的「李鴻章」慕名相見,交換從政心得。當時的「李鴻章」,正值「清帝國」在「甲午戰爭」敗於新興的日本,氣勢己落衰不堪;於是看來有些氣息奄奄。

國運,也是人運;弱國,可以富強,卻需要有偉大的「政治家」坐在那個「位置」上;將權力作為「工具」,「無我為公」地以成就大業。「俾斯麥」在位時,不是沒有爭議;在他的時代,戰爭是他的「對外政策」的「工具」,而且有收穫。但是,「俾斯麥」的目的,是建立一個長期穩定的「和平階段」。「俾斯麥」的「鐵血宰相」之名,乃是來自他的對內政策,既保守又務實;表現在對十九世紀方興未艾的「工運」,透過社會立法予以鎮壓,以集中國內的力量去追求富國強兵。

歷史,「以成敗論英雄」;後世稱許「俾斯麥」為「政治家」(Der Staatsmann) 。但是,後來想學「俾斯麥」的「希特勒」(Hilter) ,卻先被吹捧為偉大的「元首」;戰敗了,淪為惡名昭彰的「政客」和「暴君」。

難怪,「政治家」的頭銜,不是眾人可以為所欲為的;只好謙虛些,自稱「政治工作者」。不過,總是難以避免地,坐上那個「位置」後,都淪落為「政客」或「暴君」。這是「政治作為志業」的「宿命」!?還是,窮山惡水出刁民,人民不知好歹?問老天,不如問良心!