人生故事筆記 -《愈「讀」愈「笨」》

「胡適之」先生,寫信鼓勵晚輩:"不可太用功,要多玩玩!",是智慧之言。平常,長輩訓勉晚輩,大多是「制式銘言」:"用功讀書!";其實是,長輩自己"不曾太用功";於是以為,"用功讀書",就是幸福和成功的「聖經」;大多是「誤人晚輩」而自以為善意!

曾經,我修過一門哲學專題的「討論課」(Seminar),題目是《愈「讀」愈「笨」》;有趣而獲益良多。

此後,我對後輩的鼓勵,都避開中、小學時代那些「蛋頭老師」的任何有關"用功讀書"的「鸚鵡話」;而是:"自由精神和獨立思想;人生就是要自由而豐富"。這也是業師對我的鼓勵。不僅讀書,更要在自己的人生專業領域,也是如此自勉!

歐洲的民族,複雜多元;以前,除了博學的「知識人」,或自來各地的商人,可通曉相關的、不同民族的語文之外;「基督教」和「拉丁文」,曾經是承載歐洲的文化和知識的共同平台。

「知識」的英文字"knowledge",是指"將所知道的,予以留傳"。歐洲在「啟蒙時代」以前,「知識」被壟斷於王國的貴族和教會的神職;「知識」被承載於以「拉丁文」撰寫的文書。

一般的庶民,多屬文盲,大多只會說自己民族的口語,也就是「白話」。「知識」,僅依靠口語的傳說是不足的,也是不準確的。這種現象,鞏固了教會和神職的統治基礎和特權,造就腐敗的必然。「君權神授」和「贖罪券」都是出自教會和神職的「神學造論」。

「愚民」而傲慢,使無知的草民,易於被統治,被嚇唬和被欺騙,害怕死後不能進天堂,於是只能破財又失身給不肖的神職。直到十六世紀,「馬丁.路德」(Dr. Martin Luther) ,對於教會和神職的腐敗,自懺也有罪,發動「宗教改革」。自此,「馬丁.路德」的教會與「羅馬教廷」決裂,自成「教派」。「馬丁.路德」的教會、神職、信徒,被稱為「新教」(Protestant) 。

“Protestant”,此一名稱,是指「路德改革派教會的信徒」,源自「拉丁文」的"protestants";在德文的動詞表述,是"protestieren"; 字源轉借自十五世紀出現在「法文」的動詞"protester"。原意,是"不願遵從而抗爭"。

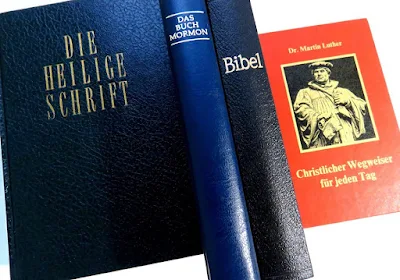

「馬丁.路德」,還有一項偉大的事業,就是將「拉丁文」版本的「聖經」譯成「德文」版本,有利於讓「說德語」的信徒,聽懂德語的傳道和講經,不必再經過神職,將「拉丁文」口譯成德語來傳道和講經。信徒,自此不再需要透過神職擔任和「上帝」打交道的「仲介」或「買辦」;任何人都可以「因信稱義」。「馬丁.路德」也被譽為「基督教的指路者」(Christlicher Wegweiser) 。

客居德國的天主教修道院的多年歲月,多位神父,經常與我這位東方來的「無神論者」對話。有意思的哲學與神學的思想論辯,幾位神父,都分別送我,「馬丁.路德」翻譯成德文版的「舊約聖經」和「馬丁.路德」的語錄。有的神父既是自嘲,也是提醒我,有可能「愈讀愈笨」。無論是否可能?受贈的書,都被我視為可貴的智慧與友情的象徵,珍藏在書房。

另一方面,隨著「啟蒙時代」來到,對民族語文的閱讀和書寫能力的推廣,愈來愈多的人,可以自己閱讀「本民族」語文版的「聖經」。「宗教改革」,間接地推廣民族語文,促成「民族意識」的覺醒;也宣告「拉丁文」的沉寂;將只留在歷史的文獻上和特定的儀式場域。

在十九世紀,歐洲古老大學的「講座教授」就任,儀式上必須以「拉丁文」的口語發表就任演講。據說,台下聽眾、知識界的名流、同行的學者大師,有聽沒有懂的,都會在最後起立致敬;既「虛心」也「心虛」。

時至當代,隨著教育普及化,政治的自由化和民主化;人的權利意識高漲;人民對於權益受損,愈來愈勇於出來「抗爭」。街頭廣場上,經常有各路立場的人馬在"protestieren";也有不少人,"初體驗"當起"protestants"。當然,不免也有人太興奮、氣到爆而想要"粗體驗"。

真是有意思!自由和民主,真好!階級顛倒過來玩,有助於彼此,能以「同理心」相待,相互理解。原來,大家先後都是「新教徒」(Protestanten) ;不打不相識,原來都是「新教」(Protestant)的「教友」,有話好說!

相關文章:

詩人之國筆記 -《「信仰自由」》

人生故事筆記 -《在歐陸聽到大地的鐘聲!》

哲學人生筆記 -《流浪的羔羊》

曾經,我修過一門哲學專題的「討論課」(Seminar),題目是《愈「讀」愈「笨」》;有趣而獲益良多。

此後,我對後輩的鼓勵,都避開中、小學時代那些「蛋頭老師」的任何有關"用功讀書"的「鸚鵡話」;而是:"自由精神和獨立思想;人生就是要自由而豐富"。這也是業師對我的鼓勵。不僅讀書,更要在自己的人生專業領域,也是如此自勉!

歐洲的民族,複雜多元;以前,除了博學的「知識人」,或自來各地的商人,可通曉相關的、不同民族的語文之外;「基督教」和「拉丁文」,曾經是承載歐洲的文化和知識的共同平台。

「知識」的英文字"knowledge",是指"將所知道的,予以留傳"。歐洲在「啟蒙時代」以前,「知識」被壟斷於王國的貴族和教會的神職;「知識」被承載於以「拉丁文」撰寫的文書。

一般的庶民,多屬文盲,大多只會說自己民族的口語,也就是「白話」。「知識」,僅依靠口語的傳說是不足的,也是不準確的。這種現象,鞏固了教會和神職的統治基礎和特權,造就腐敗的必然。「君權神授」和「贖罪券」都是出自教會和神職的「神學造論」。

「愚民」而傲慢,使無知的草民,易於被統治,被嚇唬和被欺騙,害怕死後不能進天堂,於是只能破財又失身給不肖的神職。直到十六世紀,「馬丁.路德」(Dr. Martin Luther) ,對於教會和神職的腐敗,自懺也有罪,發動「宗教改革」。自此,「馬丁.路德」的教會與「羅馬教廷」決裂,自成「教派」。「馬丁.路德」的教會、神職、信徒,被稱為「新教」(Protestant) 。

“Protestant”,此一名稱,是指「路德改革派教會的信徒」,源自「拉丁文」的"protestants";在德文的動詞表述,是"protestieren"; 字源轉借自十五世紀出現在「法文」的動詞"protester"。原意,是"不願遵從而抗爭"。

「馬丁.路德」,還有一項偉大的事業,就是將「拉丁文」版本的「聖經」譯成「德文」版本,有利於讓「說德語」的信徒,聽懂德語的傳道和講經,不必再經過神職,將「拉丁文」口譯成德語來傳道和講經。信徒,自此不再需要透過神職擔任和「上帝」打交道的「仲介」或「買辦」;任何人都可以「因信稱義」。「馬丁.路德」也被譽為「基督教的指路者」(Christlicher Wegweiser) 。

客居德國的天主教修道院的多年歲月,多位神父,經常與我這位東方來的「無神論者」對話。有意思的哲學與神學的思想論辯,幾位神父,都分別送我,「馬丁.路德」翻譯成德文版的「舊約聖經」和「馬丁.路德」的語錄。有的神父既是自嘲,也是提醒我,有可能「愈讀愈笨」。無論是否可能?受贈的書,都被我視為可貴的智慧與友情的象徵,珍藏在書房。

另一方面,隨著「啟蒙時代」來到,對民族語文的閱讀和書寫能力的推廣,愈來愈多的人,可以自己閱讀「本民族」語文版的「聖經」。「宗教改革」,間接地推廣民族語文,促成「民族意識」的覺醒;也宣告「拉丁文」的沉寂;將只留在歷史的文獻上和特定的儀式場域。

在十九世紀,歐洲古老大學的「講座教授」就任,儀式上必須以「拉丁文」的口語發表就任演講。據說,台下聽眾、知識界的名流、同行的學者大師,有聽沒有懂的,都會在最後起立致敬;既「虛心」也「心虛」。

時至當代,隨著教育普及化,政治的自由化和民主化;人的權利意識高漲;人民對於權益受損,愈來愈勇於出來「抗爭」。街頭廣場上,經常有各路立場的人馬在"protestieren";也有不少人,"初體驗"當起"protestants"。當然,不免也有人太興奮、氣到爆而想要"粗體驗"。

真是有意思!自由和民主,真好!階級顛倒過來玩,有助於彼此,能以「同理心」相待,相互理解。原來,大家先後都是「新教徒」(Protestanten) ;不打不相識,原來都是「新教」(Protestant)的「教友」,有話好說!

相關文章:

詩人之國筆記 -《「信仰自由」》

人生故事筆記 -《在歐陸聽到大地的鐘聲!》

哲學人生筆記 -《流浪的羔羊》