哲學人生筆記 -《「統戰」與「聖戰」》

「統戰」是政治領域中的名詞;聖戰」是宗教領域中的名詞。二者都依存於一個「前提」,就是「存在敵人」。「統戰」,在中國是「統一戰線」的簡稱;在中國,存在於對"視為叛離的一省"的"台灣",仍有「平亂敵人」的任務需要。「存在敵人」與「統戰」,也就如同「皮與毛」的關係。

「統戰」是工具手段,和「武裝鬥爭」是「和戰二手」的互為工具選項,階段性的目的是「敵為我用」;最終目的是「收伏敵人」。「統戰」和「武裝鬥爭」,以及「黨的建設」,被中國的開國元勳「毛澤東」列為建國的「三大法寶」;他也提醒他的「同志們」,「革命不是請客吃飯」。

當"敵人"的這一方,立場上和心態上,只選擇認知「統戰」是「交朋友」和「拉關係」;也只知「請客吃飯」,而不選擇認知「武裝鬥爭」手段和「革命」手段有征服"敵人"的「暴力本質」,正是「自投羅網」;也適逢「農曆七月」,招待好兄弟,花銀子請客吃飯。

「毛澤東」,以「列寧」為師,他們都是典型的「職業革命家」;也都奉行德國哲人「馬克思」的「唯物辯證哲學」為推動革命的思想出發。「毛澤東」與「列寧」,在行動上,背離「馬克思」的「人道主義」思想目標而顛覆為工具口號。

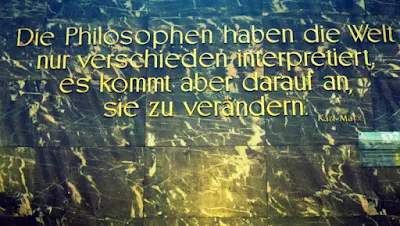

這項背離,正是「馬克思」自己為「哲學家」和「革命家」的差別,所下的詮釋:在德國「柏林洪堡大學」的主講堂建築物入門的牆壁上,刻有「馬克思」既無力又期待的哲學宣示:

“哲學家們僅不同地解釋這個世界;但是最終,去改變這個世界”。

"Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern. " - Karl Marx

「毛澤東」喜好哲學,也常以「哲學家」自居;正因為,他能將客觀存在的矛盾現象,以哲學的思考和語言,找到矛盾的本質,詮釋革命形勢不同發展階段的戰略;境界遠超越那些平常喜愛「交朋友」、「拉關係」和「請客吃飯」的「藍色敵人」。

當"敵人"已自認是中國的朋友,那裡還有敵人? 當然,現階段中國很不開心,"敵人"只會多不會少。從南到北,「越蠻」、「拉丁阿菲」、「台巴子」、「倭鬼子」、「高麗棒子」、「洋鬼子」,都是「反中」的「聖戰」敵人。

以哲學的理解,「統戰」不足以懼,可以透過提高哲學的辯證,以更高貴的價值論述,破解中國粗糙的「統戰」。"敵人"這一方,只怕有"大頭症患者",自以為高明,將「請客吃飯」用來「交朋友」、「拉關係」,自我膨脹和墊高自己。